ご由緒

GOYUISYO

本殿は、一間社流造、銅板葺であり、その前扉を開ける鍵の柄に「永正九天壬申二月吉日」(1512年)と、また、本殿前方向かって右の石灯篭に「永禄九年」(1566年)と刻印されていることから室町時代に創建されたものと推定されています。このことから、本殿は昭和43年2月23日付、奈良県指定有形文化財に指定され、その際、古い鉄鍵1個も指定されています。

ご祭神

GOSAIJIN

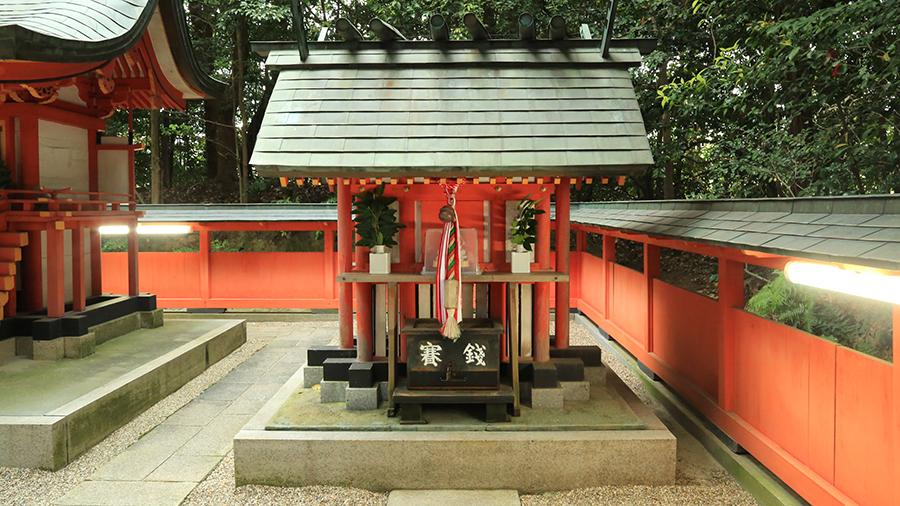

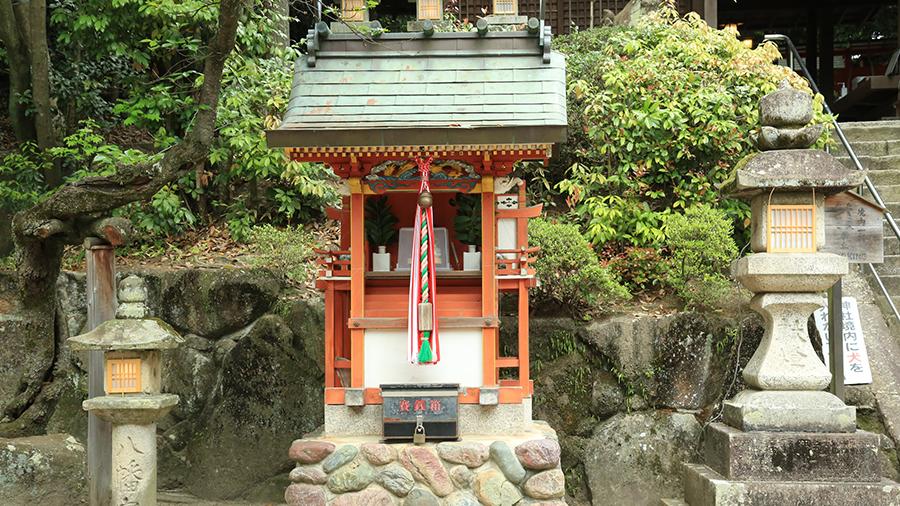

当神社にお祀りしているご祭神は、本殿に「八幡大神」、本殿に向かって右に「大津社 天照皇大神」、本殿に向かって左に「春日社 天児屋根命」、拝殿石段下に「金毘羅社 大物主命」です。

八幡大神(誉田別命・応神天皇)

はちまんおおかみ(ほんだわけのみこと・おうじんてんのう)

武の神、出世開運の神として崇敬を集めています。

【神格】文武の神

【ご利益】出世や成功、必勝祈願、家運隆昌の象徴とされている神様です。

【ご利益】出世や成功、必勝祈願、家運隆昌の象徴とされている神様です。

天照皇大神

あまてらすおおみかみ

伊勢神宮の内宮に皇祖神として祀られています。天空を照らす偉大なる神という意味から太陽神ともされています。

【神格】太陽神 高天原主宰神 皇祖神 総氏神 幡織神 農業神

【ご利益】最も知られているご利益は、願望成就です。万物に光を注ぐ太陽の姿からあらゆる願いを聞き届けてくださる神様です。

【ご利益】最も知られているご利益は、願望成就です。万物に光を注ぐ太陽の姿からあらゆる願いを聞き届けてくださる神様です。

天児屋根命

あめのこやねのみこと

天岩戸伝承で岩戸の前で祝詞を奏上した神様です。

【神格】言霊の神 祝詞の神 出世の神

【ご利益】働いている方には出世開運、学生には学業成就等とてもご利益がある神様です。

【ご利益】働いている方には出世開運、学生には学業成就等とてもご利益がある神様です。

大物主命

おおものぬしのみこと

国造り神話を背景に瀬戸内を中心とするエリアの守護神として信仰を集めてます。

【神格】漁業の神 航海の神 農業殖産の神

【ご利益】金運や縁結び・商売繁盛・健康運など人生に迷った時に良い知恵を授かれる などのご利益があります。

【ご利益】金運や縁結び・商売繁盛・健康運など人生に迷った時に良い知恵を授かれる などのご利益があります。

神事・行事一覧

SHINJI・GYOJI

当神社では、毎月1日の「一日座」、15日の「月次祭」のほか、1年を通じて次の神事等を行っております。

神事・行事

ご祭日

備考

元旦祭

1月1日

新年を迎え、氏子・崇敬者皆々様の安泰を祈願します。なお、受付では「神札」「お守り」を頒布しております。

また、参拝者には神主が御鈴にてお清めし、神様のお恵みと幸せを授ける鈴振りを行います。

また、参拝者には神主が御鈴にてお清めし、神様のお恵みと幸せを授ける鈴振りを行います。

とんど祭

1月第2土曜日

神火をもって正月の注連縄飾りや旧年の御札のお焚き上げをする行事で、神社南側の広場で執り行います。

節分祭

2月3日

開運招福・厄除けを祈る行事で、拝殿壁には鬼の面等を貼り、参拝者には豆まきを楽しんで頂いております。また、参拝者には幸せを授ける鈴振りも行います。

おんだ祭・結縁の儀式

2月11日

長男に生まれた幼子の宮座入りの儀式で、弓引きの儀、千石万石の儀、直会の儀と続きます。

そして、当日朝に行うおんだ祭りでは、五穀豊穣を願って、神主が牛頭が付いたカラスキを曳いての田起こし、そして籾蒔きをユーモラスに演じます。

春の大祭・荘厳の儀式

3月第2日曜日

宮司司祭の春の大祭執行のあと行う荘厳の儀式は、成人した男子(次男三男等含む)が荘厳の当屋を務めることにより宮座入りの資格を得る儀式で、千石万石の儀式等々を行います。

なお、神社のお移り木を1年間預かる当屋の代表(「親」と言う)は、当屋の名前を書いた紙片を神主が御幣で吊り上げて決めます。

金毘羅祭

7月10日

大物主命様に般若心経を奉納し、参拝者には幸せを授ける鈴振りも行います。

秋祭宵宮

本宮の前日

境内を燈花会のごとくロウソクの灯で彩り、拝殿では百灯明、舞座では奉納イベントを企画し、参拝者に楽しんで頂いております。また、幸せを授ける鈴振りも行います。

秋祭本宮

10月第2日曜日

御神輿、子供神輿、太鼓神輿の三台を中山町自治会の自警団・子供会等の皆さんにて町内を巡行していただいております。

なお、掛け声は「よいよいよい、よいとこまっかしょ」です。

なお、掛け声は「よいよいよい、よいとこまっかしょ」です。

秋の大祭・新嘗祭

11月23日

宮司司祭にて、その年の収穫に感謝して、来年の豊穣を祈念いたしております。

その他

随時

お宮参り、七五三参りのご祈祷も受付けております。

(事前にお申込み下さい)

(事前にお申込み下さい)